Inhaltliche Verantwortung

Gemeinde Brittnau

Vordere Breite 1

4805 Brittnau

+41 (0)62 745 14 14

Inhaltliche Verantwortung

Gemeinde Brittnau

Vordere Breite 1

4805 Brittnau

+41 (0)62 745 14 14

Fruchtpresse. Saftpresse. Gemüse-Kartoffel-Presse

Material: Aluminium

Typ: Simplex Mod. 370E Tipo

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1955

Fruchtpressen spielen eine wesentliche Rolle bei der Extraktion von Saft aus verschiedenen Früchten. Sie ermöglichen die Herstellung von frischen, vitaminreichen Säften.

Fruchtpresse. Saftpresse. Gemüse-Kartoffel-Presse

Material: Aluminium

Typ: Simplex Mod. 370E Tipo

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1955

Fruchtpressen spielen eine wesentliche Rolle bei der Extraktion von Saft aus verschiedenen Früchten. Sie ermöglichen die Herstellung von frischen, vitaminreichen Säften.

Trinkflasche / Feldflasche / Polen

Material: Metall / Filz / Leder / Schnur

Herkunft/Fundort: Polen. Von Polnischen Internierten in Brittnau

Datierung: ca. 1935 – 1945

Feldflaschen bestehen typischerweise aus Metall, Holz, Glas, Leder, Keramik oder Kunststoff.

Die Feldflaschen sind meist von platter Form und früher mit einem Überzeug aus Leder oder Filz versehen, um die Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit länger beizubehalten. Auch besassen sie Ösen zum Durchziehen einer Schnur oder eines Riemens.

Feldflaschen müssen ein geringes Gewicht haben, dabei gleichzeitig robust gegen Stösse und Schläge sein. Sie müssen einen einfachen Verschluss besitzen, kalte und warme Flüssigkeit aufnehmen können und leicht zu reinigen sein. Deshalb wurden Feldflaschen ab dem späten 19. Jahrhundert lange Zeit vorwiegend aus Aluminium hergestellt.

Trinkflasche / Feldflasche / Polen

Material: Metall / Filz / Leder / Schnur

Herkunft/Fundort: Polen. Von Polnischen Internierten in Brittnau

Datierung: ca. 1935 – 1945

Feldflaschen bestehen typischerweise aus Metall, Holz, Glas, Leder, Keramik oder Kunststoff.

Die Feldflaschen sind meist von platter Form und früher mit einem Überzeug aus Leder oder Filz versehen, um die Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit länger beizubehalten. Auch besassen sie Ösen zum Durchziehen einer Schnur oder eines Riemens.

Feldflaschen müssen ein geringes Gewicht haben, dabei gleichzeitig robust gegen Stösse und Schläge sein. Sie müssen einen einfachen Verschluss besitzen, kalte und warme Flüssigkeit aufnehmen können und leicht zu reinigen sein. Deshalb wurden Feldflaschen ab dem späten 19. Jahrhundert lange Zeit vorwiegend aus Aluminium hergestellt.

Weidenkorb mit Deckel und Henkel geflochten

Material: Weidenholz

Beschreibung: geflochten mit textiler Verzierung

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1880 – 1930

Weidenkorb

Körbe aus Weidengeflecht sind für den täglichen Einsatz in Haus und Garten vorgesehen. Weide ist ein robustes, nachwachsendes Naturprodukt und wird ungeschält oder geschält verarbeitet. Sie sind vielseitig einsetzbar und finden vielfältige Verwendung.

Weidenkorb mit Deckel und Henkel geflochten

Material: Weidenholz

Beschreibung: geflochten mit textiler Verzierung

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1880 – 1930

Weidenkorb

Körbe aus Weidengeflecht sind für den täglichen Einsatz in Haus und Garten vorgesehen. Weide ist ein robustes, nachwachsendes Naturprodukt und wird ungeschält oder geschält verarbeitet. Sie sind vielseitig einsetzbar und finden vielfältige Verwendung.

Wärmeflasche / Bettflasche mit Griff

Material: Metall / Aluminium / Garn

Beschreibung: zum Schutz vor Verbrennungen umhäkelte Wärmflasche

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1900 - 1950

Wärmeflasche / Bettflasche

Ein Vorläufer der Wärmflasche war ein heisser Ziegel oder ein heisser Stein, der in ein Tuch geschlagen und zum Vorwärmen in das Bett gelegt wurde. Um etwa 1520 gab es die ersten Flaschen aus Zinn, vermutlich wurden sie auch schon zum Wärmen verwendet. Später wurden die Behälter aus Zink, Kupfer, Messing, Aluminium, Glas oder Steingut gefertigt und auch in der Form anatomisch angepasst. Die Steingutflaschen (zum Beispiel Selterswasserflaschen) wurden von den unteren Bevölkerungsschichten benutzt, die sich kein Modell aus Metall leisten konnten. Gefüllt wurden sie entweder mit Wasser oder heissem Sand. Das heisse Wasser dazu wurde oft aus dem Wasserschiff eines Tischherdes entnommen. Da Kupfer die Wärme besonders gut leitet und sich gut formen lässt, war es im 18. Jahrhundert das bevorzugte Material für Wärmflaschen.

Um Verbrennungen vorzubeugen, wurden metallene Wärmflaschen in der Regel mit einem gehäkelten oder gestrickten Überzug versehen.

Wärmeflasche / Bettflasche mit Griff

Material: Metall / Aluminium / Garn

Beschreibung: zum Schutz vor Verbrennungen umhäkelte Wärmflasche

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1900 - 1950

Wärmeflasche / Bettflasche

Ein Vorläufer der Wärmflasche war ein heisser Ziegel oder ein heisser Stein, der in ein Tuch geschlagen und zum Vorwärmen in das Bett gelegt wurde. Um etwa 1520 gab es die ersten Flaschen aus Zinn, vermutlich wurden sie auch schon zum Wärmen verwendet. Später wurden die Behälter aus Zink, Kupfer, Messing, Aluminium, Glas oder Steingut gefertigt und auch in der Form anatomisch angepasst. Die Steingutflaschen (zum Beispiel Selterswasserflaschen) wurden von den unteren Bevölkerungsschichten benutzt, die sich kein Modell aus Metall leisten konnten. Gefüllt wurden sie entweder mit Wasser oder heissem Sand. Das heisse Wasser dazu wurde oft aus dem Wasserschiff eines Tischherdes entnommen. Da Kupfer die Wärme besonders gut leitet und sich gut formen lässt, war es im 18. Jahrhundert das bevorzugte Material für Wärmflaschen.

Um Verbrennungen vorzubeugen, wurden metallene Wärmflaschen in der Regel mit einem gehäkelten oder gestrickten Überzug versehen.

Holzschuh mit Leder.

Material: Leder / Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1930

Die Holzschuhe war vermutlich ab dem Ende des 15. und der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitetes. Noch bis in die Mitte der 1950er Jahre waren Holzschuhe die alltägliche Fussbekleidung für einen Grossteil der ländlichen Bevölkerung.

Holzschuh mit Leder.

Material: Leder / Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1930

Die Holzschuhe war vermutlich ab dem Ende des 15. und der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitetes. Noch bis in die Mitte der 1950er Jahre waren Holzschuhe die alltägliche Fussbekleidung für einen Grossteil der ländlichen Bevölkerung.

Schlitschuh, Graf Robinson

Material: Leder / Metall / Textil

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: 1960

Schlittschuhe (auch Eislaufschuhe) sind spezielle Schuhe für Eisläufer mit Kufen zum Gleiten auf Eisflächen oder synthetischem Eis. Die Fortbewegung mit Schlittschuhen wird als Schlittschuhlaufen, Schlittschuhfahren oder Eislaufen bezeichnet und erfolgt dabei vorwiegend unter Verwendung des Schlittschuhschritts.

Schlitschuh, Graf Robinson

Material: Leder / Metall / Textil

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: 1960

Schlittschuhe (auch Eislaufschuhe) sind spezielle Schuhe für Eisläufer mit Kufen zum Gleiten auf Eisflächen oder synthetischem Eis. Die Fortbewegung mit Schlittschuhen wird als Schlittschuhlaufen, Schlittschuhfahren oder Eislaufen bezeichnet und erfolgt dabei vorwiegend unter Verwendung des Schlittschuhschritts.

Steinbeil, neolithisch, 3000 – 1800 v.Chr.

Material: Stein

Herkunft/Fundort: Brittnau, im Hard von Landwirt Zaugg.

Datierung: 3000 – 1800 v.Chr.

Das Steinbeil ist ein überschliffenes Beil aus kristallinem Grestein oder Feuerstein. Steinbeile gehörten zu den wichtigsten Werkzeugen der europäischen Jungsteinzeit. Trotz der wachsenden Bedeutung metallischer Werkstoffe gab es sie bis weit in die Bronzezeit.

Im mittelalterlichen Volksglauben besassen steinerne Artefakte eine magische Bedeutung. Steinbeile seien vom Donnergott als Blitze in die Erde gesandt worden – so die vorwissenschaftliche Erklärung für derartige Fundstücke, weshalb sie Donnerkeil genannt wurden.

Steinbeil, neolithisch, 3000 – 1800 v.Chr.

Material: Stein

Herkunft/Fundort: Brittnau, im Hard von Landwirt Zaugg.

Datierung: 3000 – 1800 v.Chr.

Das Steinbeil ist ein überschliffenes Beil aus kristallinem Grestein oder Feuerstein. Steinbeile gehörten zu den wichtigsten Werkzeugen der europäischen Jungsteinzeit. Trotz der wachsenden Bedeutung metallischer Werkstoffe gab es sie bis weit in die Bronzezeit.

Im mittelalterlichen Volksglauben besassen steinerne Artefakte eine magische Bedeutung. Steinbeile seien vom Donnergott als Blitze in die Erde gesandt worden – so die vorwissenschaftliche Erklärung für derartige Fundstücke, weshalb sie Donnerkeil genannt wurden.

Mäusefalle mit drei Kammern

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, vom Hof Glur, Zelgli

Datierung: 1940

Die Mausefalle ist ein Gerät zum Fangen oder Töten von Mäusen. Nach mündlicher Aussagen wurden mit dem Abgebildeten Gerät einmal zwei Mäuse gleichzeitig gefangen.

Mäusefalle mit drei Kammern

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, vom Hof Glur, Zelgli

Datierung: 1940

Die Mausefalle ist ein Gerät zum Fangen oder Töten von Mäusen. Nach mündlicher Aussagen wurden mit dem Abgebildeten Gerät einmal zwei Mäuse gleichzeitig gefangen.

Kernseife

Material: Natriumsalze, Fettsäuren

Marke: Sunlight Doppelstück

Herkunft/Fundort: Brittnau, Handlung Wälchli, Zofingerstrasse

Datierung: ca. 1940

Kernseifen (lateinisch Sapo medicatus), veraltet auch Natronseifen, zählen zu den Seifen und sind in der Regel Natriumsalze von Fettsäuren. Sie haben eine weisse bis bräunliche Farbe und einen Fettsäuregehalt von 72 bis 75 %. Sie werden meist aus Fetten geringerer Qualität gewonnen. Kernseifen bilden die Grundlage für Zubereitungen, die oft Feinseifen genannt werden und mit pflegenden Zusätzen, Parfüms und Farbstoffen versetzt sind.

Kernseife

Material: Natriumsalze, Fettsäuren

Marke: Sunlight Doppelstück

Herkunft/Fundort: Brittnau, Handlung Wälchli, Zofingerstrasse

Datierung: ca. 1940

Kernseifen (lateinisch Sapo medicatus), veraltet auch Natronseifen, zählen zu den Seifen und sind in der Regel Natriumsalze von Fettsäuren. Sie haben eine weisse bis bräunliche Farbe und einen Fettsäuregehalt von 72 bis 75 %. Sie werden meist aus Fetten geringerer Qualität gewonnen. Kernseifen bilden die Grundlage für Zubereitungen, die oft Feinseifen genannt werden und mit pflegenden Zusätzen, Parfüms und Farbstoffen versetzt sind.

Waschmittel

Material: Natriumsalz, Fettsäure

Marke: Linda Maximal

Herkunft/Fundort: Brittnau, Krämerladen Wälchli, Zofingerstrasse

Datierung: ca. 1930

Waschmittel sind Gemische verschiedener Substanzen in flüssiger gelartiger oder pulverförmiger Art, die zum Reinigen von Textilien verwendet werden. Neben den Pulver- und Flüssigwaschmitteln haben sich in den letzten Jahren zusätzlich Fertigdosierwaschmittel etabliert, die im Wesentlichen aus in sogenannten Pods portioniertem Flüssigwaschmittel bestehen. Sie alle enthalten waschaktive Substanzen, die im Zusammenspiel mit der Einwirkzeit, der Temperatur der Waschlauge und der mechanischen Bearbeitung der Textilien in der Lage sind, verschiedenartige Verunreinigungen zu lösen.

Linda ist eine Marke für ein Waschmittel der Linda Waschmittel GmbH & Co. AG in Schwein. Bekanntestes Produkt ist Linda Neutral, ein pastöses Spezialwaschmittel für den Niedrigtemperaturbereich.

Waschmittel

Material: Natriumsalz, Fettsäure

Marke: Linda Maximal

Herkunft/Fundort: Brittnau, Krämerladen Wälchli, Zofingerstrasse

Datierung: ca. 1930

Waschmittel sind Gemische verschiedener Substanzen in flüssiger gelartiger oder pulverförmiger Art, die zum Reinigen von Textilien verwendet werden. Neben den Pulver- und Flüssigwaschmitteln haben sich in den letzten Jahren zusätzlich Fertigdosierwaschmittel etabliert, die im Wesentlichen aus in sogenannten Pods portioniertem Flüssigwaschmittel bestehen. Sie alle enthalten waschaktive Substanzen, die im Zusammenspiel mit der Einwirkzeit, der Temperatur der Waschlauge und der mechanischen Bearbeitung der Textilien in der Lage sind, verschiedenartige Verunreinigungen zu lösen.

Linda ist eine Marke für ein Waschmittel der Linda Waschmittel GmbH & Co. AG in Schwein. Bekanntestes Produkt ist Linda Neutral, ein pastöses Spezialwaschmittel für den Niedrigtemperaturbereich.

Dampf-Inhalations-Apparat mit patentierter Lampe

Material: Metall / Glas

Typ: Federventil

Herkunft/Fundort: Brittnau, Samariterverein

Datierung: ca. 1900

Dampf-Inhalations-Apparat

Der Apparat besteht aus einem kleinen Dampfkessel, welcher durch eine darunter befindliche Spirituslampe geheizt wird. Zum Tragen des Kessels dient ein durchbrochener Metallzylinder, in welchen der Dampfkessel oben hineingesetzt wird.

Die beigefügte konische Glasröhre dient dazu, den Dampf zur Inhalation zusammenzuhalten, um die Kleider und Gesicht nicht zu befeuchten.

Bei der Dampfinhalation (als sogenanntes Dampfteilbad) wird Wasser erhitzt und der entstehende Wasserdampf eingeatmet. Da der Tröpfchendurchmesser grösser als 15 Mikrometer ist, gelangen die Partikel nur in die oberen Atemwege (bis in die Luftröhre), eine Anwendung zur Linderung von Beschwerden ist somit nur bei Erkrankungen im Bereich der oberen Luftwege sinnvoll. Da zugesetztes Salz kaum in die Tröpfchen gerät, hat dies keine Wirkung. Oft werden ätherische Öle zugesetzt, wobei die Datenlage über einen gesicherten Nutzen spärlich ist.

Dampf-Inhalations-Apparat mit patentierter Lampe

Material: Metall / Glas

Typ: Federventil

Herkunft/Fundort: Brittnau, Samariterverein

Datierung: ca. 1900

Dampf-Inhalations-Apparat

Der Apparat besteht aus einem kleinen Dampfkessel, welcher durch eine darunter befindliche Spirituslampe geheizt wird. Zum Tragen des Kessels dient ein durchbrochener Metallzylinder, in welchen der Dampfkessel oben hineingesetzt wird.

Die beigefügte konische Glasröhre dient dazu, den Dampf zur Inhalation zusammenzuhalten, um die Kleider und Gesicht nicht zu befeuchten.

Bei der Dampfinhalation (als sogenanntes Dampfteilbad) wird Wasser erhitzt und der entstehende Wasserdampf eingeatmet. Da der Tröpfchendurchmesser grösser als 15 Mikrometer ist, gelangen die Partikel nur in die oberen Atemwege (bis in die Luftröhre), eine Anwendung zur Linderung von Beschwerden ist somit nur bei Erkrankungen im Bereich der oberen Luftwege sinnvoll. Da zugesetztes Salz kaum in die Tröpfchen gerät, hat dies keine Wirkung. Oft werden ätherische Öle zugesetzt, wobei die Datenlage über einen gesicherten Nutzen spärlich ist.

Schnellwaage

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: um 1700

Schnellwaage

Eine Waage ist ein Messgerät zur Bestimmung einer Masse.

Eine Schnellwaage, auch Laufmassenwaage oder Laufgewichtswaage, früher auch Besemer genannt, besteht aus einem Stab, der beim Wägevorgang in zwei ungleiche Hebelarme aufgeteilt wird. Am einen Hebelarm befindet sich das Ausgleichsgewicht, am anderen ein Haken zum Aufhängen des Wägegutes. Das Verhältnis der Hebelarme kann mit einer Zunge und Handhabe verschoben werden, bis bei angehängtem Wägegut Gleichgewicht eintritt. Schnellwaagen wurden bereits in vorchristlicher Zeit von Griechen, Römern und Chinesen verwendet. An dem Stab kann sich eine Skala befinden.

Schnellwaage

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: um 1700

Schnellwaage

Eine Waage ist ein Messgerät zur Bestimmung einer Masse.

Eine Schnellwaage, auch Laufmassenwaage oder Laufgewichtswaage, früher auch Besemer genannt, besteht aus einem Stab, der beim Wägevorgang in zwei ungleiche Hebelarme aufgeteilt wird. Am einen Hebelarm befindet sich das Ausgleichsgewicht, am anderen ein Haken zum Aufhängen des Wägegutes. Das Verhältnis der Hebelarme kann mit einer Zunge und Handhabe verschoben werden, bis bei angehängtem Wägegut Gleichgewicht eintritt. Schnellwaagen wurden bereits in vorchristlicher Zeit von Griechen, Römern und Chinesen verwendet. An dem Stab kann sich eine Skala befinden.

100449 Schlüssel

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Fluh-Keller-Schlüssel von Fritz Aerni, Grabenstrasse

Datierung: ca. 1850 - 1890

Länge: 31 cm

Schlüssel

Die historisch häufigste Schlüsselform ist der Buntbartschlüssel. Sein Griff wird als Räute, Räude, Reite oder Reide bezeichnet. Diese konnte in früheren Zeiten reich verziert sein. Der die Verschlussvorrichtung erfassende, im Idealfall nur zu einem bestimmten Schloss passende Teil heisst Bart. Er ist an den Halm hart angelötet, mit ihm gegossen oder geschmiedet. Der Halm kann massiv (Volldorn) oder hohl (Hohldorn) ausgeführt sein. Um die Einschubtiefe des Schlüssels zu begrenzen, ist manchmal eine Verdickung am Halm (Gesenk, Ansatz) angebracht. Das alles soll gewährleisten, dass das entsprechende Schloss nur mit diesem oder einem baugleichen Schlüssel aufgeschlossen werden kann. Denn die Aufgabe eines Schloss-Schlüsselsystems ist der Schutz eines Raumes, eines Fahrzeuges oder anderer Gegenstände vor unbefugtem Betreten, Benutzen oder anderweitigem Zugriff.

Schlüssel bestanden anfangs aus Holz, später – wie heute fast ausschliesslich – aus Metall. Sie sind meist mit einem Schlüsselring verbunden und häufig bilden mehrere Schlüssel so einen/ein Schlüsselbund. Schlüssel, die für den Gebrauch durch mehrere berechtigte Personen gedacht sind, werden oft in einem Schlüsselkasten aufbewahrt.

100449 Schlüssel

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Fluh-Keller-Schlüssel von Fritz Aerni, Grabenstrasse

Datierung: ca. 1850 - 1890

Länge: 31 cm

Schlüssel

Die historisch häufigste Schlüsselform ist der Buntbartschlüssel. Sein Griff wird als Räute, Räude, Reite oder Reide bezeichnet. Diese konnte in früheren Zeiten reich verziert sein. Der die Verschlussvorrichtung erfassende, im Idealfall nur zu einem bestimmten Schloss passende Teil heisst Bart. Er ist an den Halm hart angelötet, mit ihm gegossen oder geschmiedet. Der Halm kann massiv (Volldorn) oder hohl (Hohldorn) ausgeführt sein. Um die Einschubtiefe des Schlüssels zu begrenzen, ist manchmal eine Verdickung am Halm (Gesenk, Ansatz) angebracht. Das alles soll gewährleisten, dass das entsprechende Schloss nur mit diesem oder einem baugleichen Schlüssel aufgeschlossen werden kann. Denn die Aufgabe eines Schloss-Schlüsselsystems ist der Schutz eines Raumes, eines Fahrzeuges oder anderer Gegenstände vor unbefugtem Betreten, Benutzen oder anderweitigem Zugriff.

Schlüssel bestanden anfangs aus Holz, später – wie heute fast ausschliesslich – aus Metall. Sie sind meist mit einem Schlüsselring verbunden und häufig bilden mehrere Schlüssel so einen/ein Schlüsselbund. Schlüssel, die für den Gebrauch durch mehrere berechtigte Personen gedacht sind, werden oft in einem Schlüsselkasten aufbewahrt.

Harnischplätz / Pfannenriebel

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1850

Die Harnischplätze wurden aus Eisenringli im Durchmesser von ca. 15 Millimeter angefertigt. Diese Eisenringli bestanden aus blankem Eisendraht von 1,5 Millimeter Dicke. Dieser Draht wurde von den Eisenhandlungen in Ringen von 5 oder 2 ½ Kilogramm bezogen. Die Ringe wurden auf Haspeln gelegt und dann auf einem Rundstab von 12 Millimeter Durchmesser aufgewunden wie Garn auf eine Spule. Die so aufgewundenen Drähte hatten eine Länge von 20 – 30 Zentimeter und machten den Eindruck einer Feder. Mit einer kleinen Maschine, „Scheerli“ genannt, wurden diese Federn, im Fachausdruck „Trödel“ geheissen, zerschnitten. Das waren dann die fertigen Ringli. Diese Trödel wurden von Erstellern, die sich keine Scheerli anschaffen konnten, auch nur mit einer Zange zerschnitten. Es wurden offene und geschlossene Ringli angefertigt. Zur Fabrikation der Harnischplätze wurde ein Holzstöckli von 25 Zentimeter Höhe verwendet. An diesem Holzstöckli, das auf einem Tisch oder Werkbank gestellt wurde, war ein Rundeisenstängeli, ungefähr in der Dicke einer hölzernen Stricknadel, mit Agraffen befestigt, angebracht. Über diese Eisenstängeli wurden ca. 20 geschlossene Ringli geschoben; damit diese nicht ab dem Stängeli rutschen konnten, war dieses Stängeli vorne etwas aufgebogen. Die Fabrikation konnte beginnen. Mit einem offenen Ringli wurden zwei geschlossene Ringli von der Stange gefasst und so weiter, immer ein offenes Ringli und zwei geschlossene Ringli, bis diese Ringli eine Kette von 10 – 15 Zentimeter Länge bildeten. Für einen Harnischplätz normaler Grösse wurden für diese Kette acht offene und acht Paar geschlossene Ringli benötigt. Dieses Ketteli war der Anfang des Harnischplätzes und wurde „Schlämpli“ geheissen. Dieses Ketteli hing senkrecht von der Stange. Das Einhängen von weiteren Ringli geschah nun nicht mehr in senkrechter Richtung, sondern der Stange entlang waagrecht. Das Aneinanderreihen von Ringli, seitwärts wie eine Kette, wurden „Gang“ genannt, dieser bestand wiederum aus „Scharen“. Zu einem normalen Harnischplätz gehörten ca. 16 Scharen. Nach Fertigung der Harnischplätze wurden diese in einem Sack, der etwas Sägemehl angefüllt war, hin und her gerüttelt und dadurch blank gescheuert. Diese Plätze wurden, bevor sie in den Handel kamen, gebündelt. Ein Bündel wog immer ein Pfund (500 Gramm). Zu einem Bündel waren 1 – 6 Harnischplätze nötig, je nach Grösse. Die Harnischplätze wurden per Kilogramm ihrer Kundschaft weiterverkauft. Diese Harnischplätze waren früher in jeder Haushaltung anzutreffen. Mit diesen wurden die Kochgeschirre, hauptsächlich Eisenpfannen und Eisenhäfen (Gusshäfen), sauber gerieben. Zu jeder Küche gehörte ein Harnischplätz, ohne diesen glaubte dazumal die Hausfrau eine Pfanne nicht sauber halten zu können. Diese Putzplätze waren unentbehrlich, wie die Pfannenriebeli aus Reisstroh. Es wurden auch extra grosse Harnischplätze angefertigt, die in den Käsereien zum Reinigen der Kupferkessel Verwendung fanden. Heute haben andere Putzmittel diese Drahtplätze verdrängt.

Harnischplätz / Pfannenriebel

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1850

Die Harnischplätze wurden aus Eisenringli im Durchmesser von ca. 15 Millimeter angefertigt. Diese Eisenringli bestanden aus blankem Eisendraht von 1,5 Millimeter Dicke. Dieser Draht wurde von den Eisenhandlungen in Ringen von 5 oder 2 ½ Kilogramm bezogen. Die Ringe wurden auf Haspeln gelegt und dann auf einem Rundstab von 12 Millimeter Durchmesser aufgewunden wie Garn auf eine Spule. Die so aufgewundenen Drähte hatten eine Länge von 20 – 30 Zentimeter und machten den Eindruck einer Feder. Mit einer kleinen Maschine, „Scheerli“ genannt, wurden diese Federn, im Fachausdruck „Trödel“ geheissen, zerschnitten. Das waren dann die fertigen Ringli. Diese Trödel wurden von Erstellern, die sich keine Scheerli anschaffen konnten, auch nur mit einer Zange zerschnitten. Es wurden offene und geschlossene Ringli angefertigt. Zur Fabrikation der Harnischplätze wurde ein Holzstöckli von 25 Zentimeter Höhe verwendet. An diesem Holzstöckli, das auf einem Tisch oder Werkbank gestellt wurde, war ein Rundeisenstängeli, ungefähr in der Dicke einer hölzernen Stricknadel, mit Agraffen befestigt, angebracht. Über diese Eisenstängeli wurden ca. 20 geschlossene Ringli geschoben; damit diese nicht ab dem Stängeli rutschen konnten, war dieses Stängeli vorne etwas aufgebogen. Die Fabrikation konnte beginnen. Mit einem offenen Ringli wurden zwei geschlossene Ringli von der Stange gefasst und so weiter, immer ein offenes Ringli und zwei geschlossene Ringli, bis diese Ringli eine Kette von 10 – 15 Zentimeter Länge bildeten. Für einen Harnischplätz normaler Grösse wurden für diese Kette acht offene und acht Paar geschlossene Ringli benötigt. Dieses Ketteli war der Anfang des Harnischplätzes und wurde „Schlämpli“ geheissen. Dieses Ketteli hing senkrecht von der Stange. Das Einhängen von weiteren Ringli geschah nun nicht mehr in senkrechter Richtung, sondern der Stange entlang waagrecht. Das Aneinanderreihen von Ringli, seitwärts wie eine Kette, wurden „Gang“ genannt, dieser bestand wiederum aus „Scharen“. Zu einem normalen Harnischplätz gehörten ca. 16 Scharen. Nach Fertigung der Harnischplätze wurden diese in einem Sack, der etwas Sägemehl angefüllt war, hin und her gerüttelt und dadurch blank gescheuert. Diese Plätze wurden, bevor sie in den Handel kamen, gebündelt. Ein Bündel wog immer ein Pfund (500 Gramm). Zu einem Bündel waren 1 – 6 Harnischplätze nötig, je nach Grösse. Die Harnischplätze wurden per Kilogramm ihrer Kundschaft weiterverkauft. Diese Harnischplätze waren früher in jeder Haushaltung anzutreffen. Mit diesen wurden die Kochgeschirre, hauptsächlich Eisenpfannen und Eisenhäfen (Gusshäfen), sauber gerieben. Zu jeder Küche gehörte ein Harnischplätz, ohne diesen glaubte dazumal die Hausfrau eine Pfanne nicht sauber halten zu können. Diese Putzplätze waren unentbehrlich, wie die Pfannenriebeli aus Reisstroh. Es wurden auch extra grosse Harnischplätze angefertigt, die in den Käsereien zum Reinigen der Kupferkessel Verwendung fanden. Heute haben andere Putzmittel diese Drahtplätze verdrängt.

Hebefallen-Riegel Kastenschloss mit Nachtriegel, von der Türseite gesehen, mit Schlüssel

Material: Metall / Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau, aus dem alten Schulhaus Mättenwil

Datierung: ca. 1800

Das Kastenschloss heisst auch Anbauschloss oder Aufsatzschloss. Ein Kastenschloss diente früher vorrangig zur Sicherung von Häusern, Türen oder Möbeln. Es wird auf der Innenseite einer Tür, z. B. Haustür oder Wohnungstür, z. B. als Zylinder-Kastenschloss als zusätzliche Türsicherung aufgesetzt. Gleiches gilt für Kastenschlösser an Möbeln bzw. Truhen. Anstelle eines Kastenschlosses wird heute meistens ein Einsteckschloss verwendet.

Hebefallen-Riegel Kastenschloss mit Nachtriegel, von der Türseite gesehen, mit Schlüssel

Material: Metall / Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau, aus dem alten Schulhaus Mättenwil

Datierung: ca. 1800

Das Kastenschloss heisst auch Anbauschloss oder Aufsatzschloss. Ein Kastenschloss diente früher vorrangig zur Sicherung von Häusern, Türen oder Möbeln. Es wird auf der Innenseite einer Tür, z. B. Haustür oder Wohnungstür, z. B. als Zylinder-Kastenschloss als zusätzliche Türsicherung aufgesetzt. Gleiches gilt für Kastenschlösser an Möbeln bzw. Truhen. Anstelle eines Kastenschlosses wird heute meistens ein Einsteckschloss verwendet.

Flachs-Riffel, Flachsverarbeitung

Material: Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau, Landwirt Andreas Gerber (1950)

Datierung: ca. 1800

Das Riffeln ist der 1. Arbeitsgang in der Flachsverarbeitung. Nach dem Trocknen der gerauften (ausgerissenen) Flachsbündel. werden die Samenkapseln von den Stängeln abgestreift, indem die Stängel durch die grobe Riffel gezogen werden. Es wird „geriffelt“.

Flachs-Riffel, Flachsverarbeitung

Material: Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau, Landwirt Andreas Gerber (1950)

Datierung: ca. 1800

Das Riffeln ist der 1. Arbeitsgang in der Flachsverarbeitung. Nach dem Trocknen der gerauften (ausgerissenen) Flachsbündel. werden die Samenkapseln von den Stängeln abgestreift, indem die Stängel durch die grobe Riffel gezogen werden. Es wird „geriffelt“.

Handhobel

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Werner Bienz, Vordere Breite

Datierung: ca. 1850 - 1900

Handhobel

Der Hobel ist ein Werkzeug zur spanenden Bearbeitung von Holz. Die Oberfläche des Holzes wird bearbeitet, indem mit dem Hobeleisen oder -messer, Späne vom Material abgetragen werden. Ziel ist, die Oberfläche abzurichten und zu glätten.

Handhobel

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Werner Bienz, Vordere Breite

Datierung: ca. 1850 - 1900

Handhobel

Der Hobel ist ein Werkzeug zur spanenden Bearbeitung von Holz. Die Oberfläche des Holzes wird bearbeitet, indem mit dem Hobeleisen oder -messer, Späne vom Material abgetragen werden. Ziel ist, die Oberfläche abzurichten und zu glätten.

Weihnachtskugeln, blaugrün

Material: Glas

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1880

Der Christbaumschmuck oder Weihnachtsbaumschmuck umfasst alle dekorativen Elemente, mit denen der Weihnachtsbaum geschmückt wird, im weiteren Sinne auch die Kerzen.

Der gläserne Christbaumschmuck wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch Heimarbeiter in Thüringen angefertigt. Einer Legende zufolge stammt die Idee, farbige Kugeln aus Glas für den Christbaum herzustellen, von einem armen Lauschaer Glasbläser, der sich im Jahr 1847 die teuren Walnüsse und Apfel nicht leisten konnte.

In den Anfängen der Herstellung nutzten die Glasbläser eine gesundheitsschädliche Legierung aus Zinn und Blei zur Verspiegelung der Glasoberflächen. Ab 1870 bekamen die Kugeln ihren Glanz durch Silbernitrat, das auch heute noch bei der Spiegelherstellung benutzt wird.

Weihnachtskugeln, blaugrün

Material: Glas

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1880

Der Christbaumschmuck oder Weihnachtsbaumschmuck umfasst alle dekorativen Elemente, mit denen der Weihnachtsbaum geschmückt wird, im weiteren Sinne auch die Kerzen.

Der gläserne Christbaumschmuck wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch Heimarbeiter in Thüringen angefertigt. Einer Legende zufolge stammt die Idee, farbige Kugeln aus Glas für den Christbaum herzustellen, von einem armen Lauschaer Glasbläser, der sich im Jahr 1847 die teuren Walnüsse und Apfel nicht leisten konnte.

In den Anfängen der Herstellung nutzten die Glasbläser eine gesundheitsschädliche Legierung aus Zinn und Blei zur Verspiegelung der Glasoberflächen. Ab 1870 bekamen die Kugeln ihren Glanz durch Silbernitrat, das auch heute noch bei der Spiegelherstellung benutzt wird.

Weberschiff

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1780

Weberschiff

Das Webergewerbe ist in Brittnau schon im 16. Jahrhundert bezeugt. Im vergangenen Jahrhundert war hier die Heimindustrie der Weber bedeutend.

Die fertig gewobenen Stoffballen wurden nach Strengelbach geliefert. Daraus entstand der alte Weberspruch: „Mer wäbe vergäbe uf Strangelbach abe.“

Weberschiff

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1780

Weberschiff

Das Webergewerbe ist in Brittnau schon im 16. Jahrhundert bezeugt. Im vergangenen Jahrhundert war hier die Heimindustrie der Weber bedeutend.

Die fertig gewobenen Stoffballen wurden nach Strengelbach geliefert. Daraus entstand der alte Weberspruch: „Mer wäbe vergäbe uf Strangelbach abe.“

Kumpf (Köcher) Wetzsteinfass

Material: Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1850 - 1950

Kumpf (Köcher) Wetzsteinfass

Zum regelmässigen Nachschärfen („Wetzen“) von Sensen, Sicheln beim Mähen von Gras oder Getreide benötigt der Schnitter einen Wetzstein. Dieser wird in einem besonders zu diesem Zweck gefertigten Behälter, dem Kumpf, mitgeführt, der entweder um den Leib oder an den Gürtel gehängt wird.

Um ein unerwünschtes Härten der wärmeempfindlichen Klingenstähle durch die beim trockenen Schleifen an der Schneide entstehende Reibungshitze zu vermeiden und auch das Wetzen zu erleichtern, wird der Wetzstein nass gehalten. Hierzu kann der meist konisch geformte Kumpf mit Wasser befüllt werden. Damit der Stein in der Bewegung nicht herausfällt und auch das Wasser im Kumpf bleibt, kann der oben offene Kumpf beim Mähen mit Gras oder Stroh verstopft werden.

Typische traditionelle Materialien zur Herstellung eines Kumpfes sind Leder, Horn, Blech oder Holz – letzteres muss aber permanent feucht gehalten werden, um es vor dem Reissen und nachfolgender Undichtigkeit zu bewahren.

Kumpf (Köcher) Wetzsteinfass

Material: Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1850 - 1950

Kumpf (Köcher) Wetzsteinfass

Zum regelmässigen Nachschärfen („Wetzen“) von Sensen, Sicheln beim Mähen von Gras oder Getreide benötigt der Schnitter einen Wetzstein. Dieser wird in einem besonders zu diesem Zweck gefertigten Behälter, dem Kumpf, mitgeführt, der entweder um den Leib oder an den Gürtel gehängt wird.

Um ein unerwünschtes Härten der wärmeempfindlichen Klingenstähle durch die beim trockenen Schleifen an der Schneide entstehende Reibungshitze zu vermeiden und auch das Wetzen zu erleichtern, wird der Wetzstein nass gehalten. Hierzu kann der meist konisch geformte Kumpf mit Wasser befüllt werden. Damit der Stein in der Bewegung nicht herausfällt und auch das Wasser im Kumpf bleibt, kann der oben offene Kumpf beim Mähen mit Gras oder Stroh verstopft werden.

Typische traditionelle Materialien zur Herstellung eines Kumpfes sind Leder, Horn, Blech oder Holz – letzteres muss aber permanent feucht gehalten werden, um es vor dem Reissen und nachfolgender Undichtigkeit zu bewahren.

Milchkessel

Material: Metall / Holz

Beschreibung: tragbarer Behälter zum Transportieren von Milch

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1930

Eine Milchkanne oder Milchkessel ist ein tragbarer Behälter, der zum Transport und zur Aufbewahrung von Milch verwendet wird. Die traditionell aus Aluminium oder emailliertem Stahlblech gefertigte Kanne ist mit einem einsteckbaren Deckel oder einer Bügeldeckelkonstruktion versehen. Kleinere Kannen sind mit einem schwenkbaren Tragegriff, grössere mit doppelten Haltegriffen ausgestattet. Mit der technischen Entwicklung wurde der Transport von Milch in loser Form im Einzelhandel durch Milchverpackungen in Form von Milchflaschen, Milchbeuteln, Tetra Paks usw. In der Schweiz wird der Begriff “Milchkessel” synonym zu “Milchkanne” verwendet.

Milchkessel

Material: Metall / Holz

Beschreibung: tragbarer Behälter zum Transportieren von Milch

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1930

Eine Milchkanne oder Milchkessel ist ein tragbarer Behälter, der zum Transport und zur Aufbewahrung von Milch verwendet wird. Die traditionell aus Aluminium oder emailliertem Stahlblech gefertigte Kanne ist mit einem einsteckbaren Deckel oder einer Bügeldeckelkonstruktion versehen. Kleinere Kannen sind mit einem schwenkbaren Tragegriff, grössere mit doppelten Haltegriffen ausgestattet. Mit der technischen Entwicklung wurde der Transport von Milch in loser Form im Einzelhandel durch Milchverpackungen in Form von Milchflaschen, Milchbeuteln, Tetra Paks usw. In der Schweiz wird der Begriff “Milchkessel” synonym zu “Milchkanne” verwendet.

Ondulations-Schere

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1900

Als Ondulation (abgeleitet von lat. unda‚ Welle‘ bzw. frz. onde‚ Welle) wird das künstliche Einbringen von Locken oder Wellen ins Kopf- oder Barthaar bezeichnet. Hierzu werden zum Beispiel Brennscheren verwendet. Die Brennschere wird erhitzt, die Haare werden dann mit der Brennschere in Form gepresst. Das Verfahren wurde 1872 von Marcel Grateau entwickelt und wird auch in der Perückenmacherei angewendet. Später wurde die Brennschere durch elektrisch betriebene Ondulierstäbe ersetzt. 1906 erfand Karl Ludwig Nessler die erste Dauerondulation (Heisswelle) mittels chemischer und thermischer Behandlung. Derartige Verfahren werden heute als Dauerwelle bezeichnet. Die verschiedenen Arten der Ondulation können zu Schäden am Haar führen.

Ondulations-Schere

Material: Holz / Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1900

Als Ondulation (abgeleitet von lat. unda‚ Welle‘ bzw. frz. onde‚ Welle) wird das künstliche Einbringen von Locken oder Wellen ins Kopf- oder Barthaar bezeichnet. Hierzu werden zum Beispiel Brennscheren verwendet. Die Brennschere wird erhitzt, die Haare werden dann mit der Brennschere in Form gepresst. Das Verfahren wurde 1872 von Marcel Grateau entwickelt und wird auch in der Perückenmacherei angewendet. Später wurde die Brennschere durch elektrisch betriebene Ondulierstäbe ersetzt. 1906 erfand Karl Ludwig Nessler die erste Dauerondulation (Heisswelle) mittels chemischer und thermischer Behandlung. Derartige Verfahren werden heute als Dauerwelle bezeichnet. Die verschiedenen Arten der Ondulation können zu Schäden am Haar führen.

100659 Stroh-Halmreibe / Stroh-Rölli

Material: Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1800

Stroh-Halmreibe

Die Strohflechterei ist ein Kunsthandwerk, bei dem aus Stroh und anderen natürlichen Rohstoffen Gegenstände wie Hüte, Kappen, Taschen, Schuhe, Tressen oder Hutschmuck hergestellt werden. Das Stroh stammt vom Sommerweizen oder Sommerroggen. Es wird gespalten, geflochten, gebleicht und schliesslich geplättet.

Die Bauern schnitten die Halme kurz vor der Reife mit Sicheln oder Sensen und legten sie bei guter Witterung auf dem Feld zum Trocknen aus (bei schlechtem Wetter hängten sie die Halmenbüschel in der Scheune auf). Die getrockneten Halme wurden von Blättern und Blattscheiden befreit und mit Schwefel gebleicht. Anschliessend schnitt man die Halmspitzen bis zum ersten Knoten ab und sortierte die Halme nach ihrer Dicke. Dies geschah mit einem Halmensieb, einem rechteckigen Holzkasten mit auswechselbaren Siebböden. Die Bauern verkauften die vorbereiteten und vorsortierten Strohhalme an einen Fegger (Zwischenhändler), der von Hof zu Hof zog.

Noch im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts führte man vielerorts auch die nachfolgenden Verarbeitungsprozesse in Heimarbeit durch, bis sich dann die (halb-)maschinelle Weiterverarbeitung in Fabrikbetrieben durchsetzte. Mit einem Halmenreisser wurden die Strohhalme der Länge nach aufgeschlitzt und flachgedrückt, danach säuberte man mit dem Halmenschaber die Innenseite vom Mark. Die angefeuchteten oder eingefetteten Halme wurden anschliessend in einer Halmreibe (zwei in einem massiven Rahmen eingespannte Hartholzwalzen mit Kurbel und Pressbalken) hin- und hergezogen, um sie zu glätten und geschmeidiger zu machen.

100659 Stroh-Halmreibe / Stroh-Rölli

Material: Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1800

Stroh-Halmreibe

Die Strohflechterei ist ein Kunsthandwerk, bei dem aus Stroh und anderen natürlichen Rohstoffen Gegenstände wie Hüte, Kappen, Taschen, Schuhe, Tressen oder Hutschmuck hergestellt werden. Das Stroh stammt vom Sommerweizen oder Sommerroggen. Es wird gespalten, geflochten, gebleicht und schliesslich geplättet.

Die Bauern schnitten die Halme kurz vor der Reife mit Sicheln oder Sensen und legten sie bei guter Witterung auf dem Feld zum Trocknen aus (bei schlechtem Wetter hängten sie die Halmenbüschel in der Scheune auf). Die getrockneten Halme wurden von Blättern und Blattscheiden befreit und mit Schwefel gebleicht. Anschliessend schnitt man die Halmspitzen bis zum ersten Knoten ab und sortierte die Halme nach ihrer Dicke. Dies geschah mit einem Halmensieb, einem rechteckigen Holzkasten mit auswechselbaren Siebböden. Die Bauern verkauften die vorbereiteten und vorsortierten Strohhalme an einen Fegger (Zwischenhändler), der von Hof zu Hof zog.

Noch im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts führte man vielerorts auch die nachfolgenden Verarbeitungsprozesse in Heimarbeit durch, bis sich dann die (halb-)maschinelle Weiterverarbeitung in Fabrikbetrieben durchsetzte. Mit einem Halmenreisser wurden die Strohhalme der Länge nach aufgeschlitzt und flachgedrückt, danach säuberte man mit dem Halmenschaber die Innenseite vom Mark. Die angefeuchteten oder eingefetteten Halme wurden anschliessend in einer Halmreibe (zwei in einem massiven Rahmen eingespannte Hartholzwalzen mit Kurbel und Pressbalken) hin- und hergezogen, um sie zu glätten und geschmeidiger zu machen.

Korkenzieher / Zapfenzieher

Material: Metall / Holz / Borsten

Beschreibung: Korkenzieher mit Bürste, zum Reinigen der Flaschenöffnung

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1880

Ein Korkenzieher oder österreichisch Stoppelzieher, schweizerisch Zapfenzieher (veraltet auch Korkzieher oder Pfropfenzieher genannt) ist ein in vielerlei Ausführungen hergestelltes Werkzeug, mit dem Flaschen entkorkt werden. Die am weitesten verbreitete Bauart, der einfache Korkenzieher, hat eine metallene Schraubenspindel oder einen gewendelten dünnen Metallstab. Der an ihm befestigte Quergriff stellt die Dreh- und Zugvorrichtung dar. Der Flaschenkorken ist neben Drehverschluss und Kronkorken die am weitesten verbreitete Verschlussart.

Der Korkenzieher entwickelte sich Ende des 17. Jahrhunderts, als in England zunehmend Glasflaschen zur Aufbewahrung eingesetzt wurden. Eingefüllt wurde nicht nur Wein, sondern auch andere Flüssigkeiten (Parfum, Bier etc.) und Feststoffe aller Art (Kräuter, Gewürze etc.). Somit wurde die Entwicklung eines Werkzeuges erforderlich, um den Korkenverschluss effektiv und für das Glas sowie Verwahrgut schonend entfernen zu können. Hierbei wird vermutet, dass die Anfertigung der ersten Korkenzieher vom Spindelbohrer des Stopfbüchsenziehers – ein Reinigungsinstrument für Schusswaffen – inspiriert wurde. Das erste Patent wurde von Pfarrer Samuel Henshall aus Oxford im Jahre 1795 eingereicht.

Korkenzieher-Sammler werden Pomelkophile („poma“: Stöpsel; „elken“: ziehen; „philos“: freundlich) genannt. Der erste deutsche Verein für Korkenziehersammler, „Verein Korkenzieherfreunde“, wurde im Jahre 1996 gegründet.

Einen vielfältigen Überblick über Geschichte und Bedeutung der Korkenzieher gibt zum Beispiel das Museum für Korkenzieher in der Provaence, Dort, im Luberon nahe dem Ort Ménerbes gelegen und in einem Weingut eingerichtet, können mehr als 1000 verschiedene Korkenzieher einer privaten Sammlung besichtigt werden. Museal wird der Korkenzieher unter anderem auch im Korkenziehermuseum Kaiserstuhl dargestellt.

Korkenzieher / Zapfenzieher

Material: Metall / Holz / Borsten

Beschreibung: Korkenzieher mit Bürste, zum Reinigen der Flaschenöffnung

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1880

Ein Korkenzieher oder österreichisch Stoppelzieher, schweizerisch Zapfenzieher (veraltet auch Korkzieher oder Pfropfenzieher genannt) ist ein in vielerlei Ausführungen hergestelltes Werkzeug, mit dem Flaschen entkorkt werden. Die am weitesten verbreitete Bauart, der einfache Korkenzieher, hat eine metallene Schraubenspindel oder einen gewendelten dünnen Metallstab. Der an ihm befestigte Quergriff stellt die Dreh- und Zugvorrichtung dar. Der Flaschenkorken ist neben Drehverschluss und Kronkorken die am weitesten verbreitete Verschlussart.

Der Korkenzieher entwickelte sich Ende des 17. Jahrhunderts, als in England zunehmend Glasflaschen zur Aufbewahrung eingesetzt wurden. Eingefüllt wurde nicht nur Wein, sondern auch andere Flüssigkeiten (Parfum, Bier etc.) und Feststoffe aller Art (Kräuter, Gewürze etc.). Somit wurde die Entwicklung eines Werkzeuges erforderlich, um den Korkenverschluss effektiv und für das Glas sowie Verwahrgut schonend entfernen zu können. Hierbei wird vermutet, dass die Anfertigung der ersten Korkenzieher vom Spindelbohrer des Stopfbüchsenziehers – ein Reinigungsinstrument für Schusswaffen – inspiriert wurde. Das erste Patent wurde von Pfarrer Samuel Henshall aus Oxford im Jahre 1795 eingereicht.

Korkenzieher-Sammler werden Pomelkophile („poma“: Stöpsel; „elken“: ziehen; „philos“: freundlich) genannt. Der erste deutsche Verein für Korkenziehersammler, „Verein Korkenzieherfreunde“, wurde im Jahre 1996 gegründet.

Einen vielfältigen Überblick über Geschichte und Bedeutung der Korkenzieher gibt zum Beispiel das Museum für Korkenzieher in der Provaence, Dort, im Luberon nahe dem Ort Ménerbes gelegen und in einem Weingut eingerichtet, können mehr als 1000 verschiedene Korkenzieher einer privaten Sammlung besichtigt werden. Museal wird der Korkenzieher unter anderem auch im Korkenziehermuseum Kaiserstuhl dargestellt.

Bügeleisen mit Ständer, Kohleeisen

Material: Metall / Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1800

Bügeleisen

Das im 17. Jahrhundert erstmals bezeugte Wort „Bügeleisen“ heisst wohl so nach seinem bügelförmigen Griff; ebenfalls im 17. Jahrhundert ist zum ersten Mal das Wort „bügeln“ für das Glätten der Wäsche oder Kleidung belegt. Bereits zur Zeit der Han Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) glättete man im alten China mit so genannten Pfanneneisen seidene Gewänder. Dabei wurden glühende Kohlen mit Sand vermischt und in eine Metallpfanne gefüllt.

Bei den historischen Bügeleisen unterscheidet man Eisen, die im Feuer oder auf einem Herd erhitzt wurden, Eisen, in die ein erhitzter Bolzen eingeführt wurde, und Eisen, die aus ihrem Inneren heraus geheizt werden. Zur ersten Gruppe gehören Flacheisen und Blockeisen, zur zweiten Kasteneisen, Ochsenzungeneisen und Satzeisen. Kohlebügeleisen, Glühstoffbügeleisen, gas- und spiritusgeheizte Bügeleisen sowie alle Elektrobügeleisen besitzen eine eigene Heizung.

Bügeleisen mit Ständer, Kohleeisen

Material: Metall / Holz

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. 1800

Bügeleisen

Das im 17. Jahrhundert erstmals bezeugte Wort „Bügeleisen“ heisst wohl so nach seinem bügelförmigen Griff; ebenfalls im 17. Jahrhundert ist zum ersten Mal das Wort „bügeln“ für das Glätten der Wäsche oder Kleidung belegt. Bereits zur Zeit der Han Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) glättete man im alten China mit so genannten Pfanneneisen seidene Gewänder. Dabei wurden glühende Kohlen mit Sand vermischt und in eine Metallpfanne gefüllt.

Bei den historischen Bügeleisen unterscheidet man Eisen, die im Feuer oder auf einem Herd erhitzt wurden, Eisen, in die ein erhitzter Bolzen eingeführt wurde, und Eisen, die aus ihrem Inneren heraus geheizt werden. Zur ersten Gruppe gehören Flacheisen und Blockeisen, zur zweiten Kasteneisen, Ochsenzungeneisen und Satzeisen. Kohlebügeleisen, Glühstoffbügeleisen, gas- und spiritusgeheizte Bügeleisen sowie alle Elektrobügeleisen besitzen eine eigene Heizung.

Wasserleitungsrohr mit Anschlussstück

Material: Lehm / Ton

Herkunft/Fundort: Brittnau, von Hafner Gottlieb Lerch, Oberdorf

Datierung: 1856 - 1876

Wasserleitungsrohr

Gottlieb Lerch, (1829 – 1876) vom Sennhof herkommend, wo er aufgewachsen ist und bei seinem Vater, Salomon Lerch, das Hafnerhandwerk erlernte, übersiedelte im Jahre 1856 ins Oberdorf von Brittnau und liess eine Hafnerhütte bauen. Er erstellte Blumentöpfe, einfache Küchengeschirre und in der Hauptsache irdene Wasserleitungsröhren, sogenannte Dünkel und Drainierröhren.

Die aus Lehm gebauten Fabrikate fanden guten Absatz, denn überall wurden zu jenen Zeiten Wasserleitungen verlegt, um damit die vielen Haus- und Hofbrunnen zu speisen. Der Lehm wurde als Rohmaterial auf der Fennern, in der Nähe der Ziegelhütte, gewonnen.

Gottlieb Lerch konnte sein lohnendes Handwerk im Oberdorf nur während zwanzig Jahren ausüben. Er starb an Weihnachten 1876 im Alter von nur 47 Jahren.

Wasserleitungsrohr mit Anschlussstück

Material: Lehm / Ton

Herkunft/Fundort: Brittnau, von Hafner Gottlieb Lerch, Oberdorf

Datierung: 1856 - 1876

Wasserleitungsrohr

Gottlieb Lerch, (1829 – 1876) vom Sennhof herkommend, wo er aufgewachsen ist und bei seinem Vater, Salomon Lerch, das Hafnerhandwerk erlernte, übersiedelte im Jahre 1856 ins Oberdorf von Brittnau und liess eine Hafnerhütte bauen. Er erstellte Blumentöpfe, einfache Küchengeschirre und in der Hauptsache irdene Wasserleitungsröhren, sogenannte Dünkel und Drainierröhren.

Die aus Lehm gebauten Fabrikate fanden guten Absatz, denn überall wurden zu jenen Zeiten Wasserleitungen verlegt, um damit die vielen Haus- und Hofbrunnen zu speisen. Der Lehm wurde als Rohmaterial auf der Fennern, in der Nähe der Ziegelhütte, gewonnen.

Gottlieb Lerch konnte sein lohnendes Handwerk im Oberdorf nur während zwanzig Jahren ausüben. Er starb an Weihnachten 1876 im Alter von nur 47 Jahren.

Karbidlampe für Velo Hermann Riemanns Chemnitz-Gablenz

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1900 – 1950

Die Karbidlampe ist eine Gaslampe, in welcher Ethin (Trivialname: Acetylen) als Brennstoff in chemisch gebundener Form – in der Regel als Calciumcarbid – bereitgestellt und erst kurz vor seinem Gebrauch freigesetzt wird.

Fahrzeug- und Signallampen

Lampenhersteller Hermann Riemann auf der Pariser Weltausstellung 1900

Karbidlampen waren als Fahrzeuglampen an Fahrrädern und Motorfahrzeugen sowie bei der Eisenbahn sehr verbreitet. Insbesondere dort wurden sie bis in die 1950er Jahre hinein als Beleuchtung der Nachtzeichen der Formsignale eingesetzt. Sie wurden danach zunehmend von der wartungsarmen elektrischen Beleuchtung verdrängt. Noch bis Ende der 1970er Jahre benutzten bei der Deutschen Reichsbahn Rangierer und Wagenmeister tragbare – im Vergleich zu batteriebetriebenen Lampen sogar wesentlich hellere – Karbidlampen, während die Formsignale mit Propangas aus Flaschen beleuchtet wurden.

Auch Bühnenscheinwerfer wurden früher mit zurechtgeschnittenem Branntkalk bzw. Karbid betrieben.

Karbidlampe für Velo Hermann Riemanns Chemnitz-Gablenz

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1900 – 1950

Die Karbidlampe ist eine Gaslampe, in welcher Ethin (Trivialname: Acetylen) als Brennstoff in chemisch gebundener Form – in der Regel als Calciumcarbid – bereitgestellt und erst kurz vor seinem Gebrauch freigesetzt wird.

Fahrzeug- und Signallampen

Lampenhersteller Hermann Riemann auf der Pariser Weltausstellung 1900

Karbidlampen waren als Fahrzeuglampen an Fahrrädern und Motorfahrzeugen sowie bei der Eisenbahn sehr verbreitet. Insbesondere dort wurden sie bis in die 1950er Jahre hinein als Beleuchtung der Nachtzeichen der Formsignale eingesetzt. Sie wurden danach zunehmend von der wartungsarmen elektrischen Beleuchtung verdrängt. Noch bis Ende der 1970er Jahre benutzten bei der Deutschen Reichsbahn Rangierer und Wagenmeister tragbare – im Vergleich zu batteriebetriebenen Lampen sogar wesentlich hellere – Karbidlampen, während die Formsignale mit Propangas aus Flaschen beleuchtet wurden.

Auch Bühnenscheinwerfer wurden früher mit zurechtgeschnittenem Branntkalk bzw. Karbid betrieben.

Nähmaschine, Selecta Gritznert

Material: Metall

Modell: Selecta Gritznert

Beschreibung:

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1930

Die Maschinenfabrik Gritzner war ein deutsches Unternehmen zur Produktion von Nähmaschinen, Fahrrädern und Motorrädern mit Sitz in Durlach.

Die Maschinenfabrik wurde 1872 von Max Carl Gritzner (1825–1892) gegründet. 1879 erfand Gritzner den brillenlosen, doppelt umlaufenden Greifer. Dieser wird heute noch in etwas abgeänderter Form von fast allen Nähmaschinenfabriken der Welt verwendet. Zu dieser Zeit wurde in Durlach bei einer Belegschaft von 120 Angestellten die 20.000. Nähmaschine hergestellt.

1886 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft mit der Firma Nähmaschinenfabrik vorm. Gritzner & Co. AG umgewandelt. Ab 1887 wurden zusätzlich Fahrräder und ab 1903 Motorräder produziert. Auch Pumpen und Dampfmaschinen waren zeitweise im Produktionsprogramm.

1902 wurde die millionste und 1910 die zweimillionste Nähmaschine produziert. In der Zeit entwickelte sich die Maschinenfabrik Gritzner zur grössten Nähmaschinenfabrik in Europa.

Nähmaschine, Selecta Gritznert

Material: Metall

Modell: Selecta Gritznert

Beschreibung:

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: ca. 1930

Die Maschinenfabrik Gritzner war ein deutsches Unternehmen zur Produktion von Nähmaschinen, Fahrrädern und Motorrädern mit Sitz in Durlach.

Die Maschinenfabrik wurde 1872 von Max Carl Gritzner (1825–1892) gegründet. 1879 erfand Gritzner den brillenlosen, doppelt umlaufenden Greifer. Dieser wird heute noch in etwas abgeänderter Form von fast allen Nähmaschinenfabriken der Welt verwendet. Zu dieser Zeit wurde in Durlach bei einer Belegschaft von 120 Angestellten die 20.000. Nähmaschine hergestellt.

1886 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft mit der Firma Nähmaschinenfabrik vorm. Gritzner & Co. AG umgewandelt. Ab 1887 wurden zusätzlich Fahrräder und ab 1903 Motorräder produziert. Auch Pumpen und Dampfmaschinen waren zeitweise im Produktionsprogramm.

1902 wurde die millionste und 1910 die zweimillionste Nähmaschine produziert. In der Zeit entwickelte sich die Maschinenfabrik Gritzner zur grössten Nähmaschinenfabrik in Europa.

Löscheimer / Löschkübel / Feuereimer

Material: Holz / Metall

Bemalung: farbige Bemalung mit Brittnauer-Wappen, floraler Verzierung und Schriftband: Gemeinde Brittnau

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1844

Löscheimer, Löschkübel, waren früher eine weit verbreitete Ausrüstung, um bei Bränden das Wasser per Hand zu schöpfen. Sie waren ausserdem als Kleinlöschgerät in jedem Haushalt Pflicht. Dabei wurden Löscheimer meist mit dem Namen oder den Initialen des Besitzers oder des Feuerwehrstandortes gekennzeichnet.

Löscheimer / Löschkübel / Feuereimer

Material: Holz / Metall

Bemalung: farbige Bemalung mit Brittnauer-Wappen, floraler Verzierung und Schriftband: Gemeinde Brittnau

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1844

Löscheimer, Löschkübel, waren früher eine weit verbreitete Ausrüstung, um bei Bränden das Wasser per Hand zu schöpfen. Sie waren ausserdem als Kleinlöschgerät in jedem Haushalt Pflicht. Dabei wurden Löscheimer meist mit dem Namen oder den Initialen des Besitzers oder des Feuerwehrstandortes gekennzeichnet.

Fleischwolf Reliance Husqvarna 20 Made in Sweden

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. ab 1900

Ein Fleischwolf (in Österreich auch Fleischmaschine oder Faschiermaschine), kurz auch Wolf oder Drehwolf, dient dem feinen Zerkleinern bzw. Mahlen und Vermengen (fachsprachlich „Wolfen“ oder „Faschieren“) von rohem oder gegartem Fleisch oder Fisch, gekochtem Gemüse und ähnlichen Lebensmitteln. Er ersetzte Wiegemesser und andere Küchenwerkzeuge zur Herstellung von Hackfleisch (Faschiertem, Hackepeter, Haschiertem, Mett), Brät, Füllungen und anderem.

Fleischwolf Reliance Husqvarna 20 Made in Sweden

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: ca. ab 1900

Ein Fleischwolf (in Österreich auch Fleischmaschine oder Faschiermaschine), kurz auch Wolf oder Drehwolf, dient dem feinen Zerkleinern bzw. Mahlen und Vermengen (fachsprachlich „Wolfen“ oder „Faschieren“) von rohem oder gegartem Fleisch oder Fisch, gekochtem Gemüse und ähnlichen Lebensmitteln. Er ersetzte Wiegemesser und andere Küchenwerkzeuge zur Herstellung von Hackfleisch (Faschiertem, Hackepeter, Haschiertem, Mett), Brät, Füllungen und anderem.

Schafschere / Bügelschere

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Fritz Aerni, (Rösers)Grabenstrasse

Datierung: ca. 1800

Die Schafschere ist eine Bügelschere und ein altes Handwerkzeug aus dem bäuerlichen Alltag. Sie dient zur Schur der Schafe und besteht aus einem U-förmigen Stück Metall, dessen Schenkel zu Klingen geschmiedet sind. Sie schneidet, indem die beiden Klingenarme mit einer Hand zum Schneiden zusammengedrückt werden und sich für den nächsten Schnitt durch Entspannen der Handmuskulatur wieder selbst öffnen. So ist die Schere erneut schnittbereit. Diese Schere wird heute nur noch selten angewendet. Die Schur wird mit elektrisch betriebenen Schurgeräten in heutiger Zeit rationeller durchgeführt.

Schafschere / Bügelschere

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Fritz Aerni, (Rösers)Grabenstrasse

Datierung: ca. 1800

Die Schafschere ist eine Bügelschere und ein altes Handwerkzeug aus dem bäuerlichen Alltag. Sie dient zur Schur der Schafe und besteht aus einem U-förmigen Stück Metall, dessen Schenkel zu Klingen geschmiedet sind. Sie schneidet, indem die beiden Klingenarme mit einer Hand zum Schneiden zusammengedrückt werden und sich für den nächsten Schnitt durch Entspannen der Handmuskulatur wieder selbst öffnen. So ist die Schere erneut schnittbereit. Diese Schere wird heute nur noch selten angewendet. Die Schur wird mit elektrisch betriebenen Schurgeräten in heutiger Zeit rationeller durchgeführt.

Nähkolben / Sattlerbock

Marke: Lederma AG Olten

Material: Holz / Leder

Herkunft/Fundort: Brittnau, Gottfried Kunz, Sattlermeister, Dorf

Datierung: ca. 1850 - 1950

Nähkolben / Sattlerbock

Eine Spannvorrichtung, mit deren Hilfe in Sattlereien genäht wurde. Der Sattlerbock war eine enorme Arbeitserleichterung zum Handnähen von Leder, da das zwischen die Backen eingespannte Nähgut die Hände zum nähen frei macht.

Nähkolben / Sattlerbock

Marke: Lederma AG Olten

Material: Holz / Leder

Herkunft/Fundort: Brittnau, Gottfried Kunz, Sattlermeister, Dorf

Datierung: ca. 1850 - 1950

Nähkolben / Sattlerbock

Eine Spannvorrichtung, mit deren Hilfe in Sattlereien genäht wurde. Der Sattlerbock war eine enorme Arbeitserleichterung zum Handnähen von Leder, da das zwischen die Backen eingespannte Nähgut die Hände zum nähen frei macht.

Kopierpresse / Wattsche Presse

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Gemeindekanzlei

Datierung: 1880 - 1900

Eine Kopierpresse diente zum Vervielfältigen von tintengeschriebenen Papiervorlagen in geringer Auflage. Sie wurde 1780 von James Watt (1736–1819) zum Patent angemeldet und wird daher auch als Wattsche Presse bezeichnet

Funktionsweise

Das zu kopierende, mit Spezialtinte oder Kopierstift beschriebene Schriftstück wurde auf ein Blatt Wachspapier gelegt und mit ungeleimtem Seidenpapier bedeckt, das entweder vorher befeuchtet oder wiederum mit einem Stück feuchten Baumwollstoff bedeckt wurde. Schliesslich legte man noch ein weiteres Blatt Wachspapier darauf und setzte das Ganze zwischen den beiden Metallplatten einer fest angezogenen Spindelpresse (in der auch zahlreiche Lagen Kopiergut gleichzeitig gepresst werden konnten) einem hohen Druck aus. Die Tinte wurde durch die Feuchtigkeit angelöst und drang durch das Seidenpapier hindurch, so dass die Schrift auf der Rückseite seitenrichtig sichtbar wurde. In den Kontoren am Ende des 19. Jahrhunderts liess man gewöhnlich die im Laufe des Tages geschriebene Korrespondenz über Nacht in der Presse, entnahm die Briefbögen und sammelte die Kopien schliesslich in gebundenen Kopierbüchern. Eine einfachere Variante des Kopierapparats bestand aus zwei durch Scharniere miteinander verbundenen Druckplatten, die mit Bügeln überspannt waren und durch Hebelschlösser gegeneinander gepresst wurden (Soennecken, um 1900). Daneben gab es um 1900 auch schon maschinelle Apparate, die auf langen Gazebahnen, die über beheizte Trommeln liefen, bis zu 1000 Kopien pro Stunde lieferten.

Mit guter Kopiertinte können etwa drei Abzüge gemacht werden. Mit stark konzentrierter Tinte und mit Seidenpapier, das mit speziellen Lösungen getränkt wird, können bis zu 20 Abzüge angefertigt werden. Das Seidenpapier kann nach dem Kopiervorgang auf dickeres Papier geklebt werden, damit die Kopie besser lesbar und haltbarer wird.

Kopierpresse / Wattsche Presse

Material: Metall

Herkunft/Fundort: Brittnau, Gemeindekanzlei

Datierung: 1880 - 1900

Eine Kopierpresse diente zum Vervielfältigen von tintengeschriebenen Papiervorlagen in geringer Auflage. Sie wurde 1780 von James Watt (1736–1819) zum Patent angemeldet und wird daher auch als Wattsche Presse bezeichnet

Funktionsweise

Das zu kopierende, mit Spezialtinte oder Kopierstift beschriebene Schriftstück wurde auf ein Blatt Wachspapier gelegt und mit ungeleimtem Seidenpapier bedeckt, das entweder vorher befeuchtet oder wiederum mit einem Stück feuchten Baumwollstoff bedeckt wurde. Schliesslich legte man noch ein weiteres Blatt Wachspapier darauf und setzte das Ganze zwischen den beiden Metallplatten einer fest angezogenen Spindelpresse (in der auch zahlreiche Lagen Kopiergut gleichzeitig gepresst werden konnten) einem hohen Druck aus. Die Tinte wurde durch die Feuchtigkeit angelöst und drang durch das Seidenpapier hindurch, so dass die Schrift auf der Rückseite seitenrichtig sichtbar wurde. In den Kontoren am Ende des 19. Jahrhunderts liess man gewöhnlich die im Laufe des Tages geschriebene Korrespondenz über Nacht in der Presse, entnahm die Briefbögen und sammelte die Kopien schliesslich in gebundenen Kopierbüchern. Eine einfachere Variante des Kopierapparats bestand aus zwei durch Scharniere miteinander verbundenen Druckplatten, die mit Bügeln überspannt waren und durch Hebelschlösser gegeneinander gepresst wurden (Soennecken, um 1900). Daneben gab es um 1900 auch schon maschinelle Apparate, die auf langen Gazebahnen, die über beheizte Trommeln liefen, bis zu 1000 Kopien pro Stunde lieferten.

Mit guter Kopiertinte können etwa drei Abzüge gemacht werden. Mit stark konzentrierter Tinte und mit Seidenpapier, das mit speziellen Lösungen getränkt wird, können bis zu 20 Abzüge angefertigt werden. Das Seidenpapier kann nach dem Kopiervorgang auf dickeres Papier geklebt werden, damit die Kopie besser lesbar und haltbarer wird.

Gamelle

Material: Aluminium

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: seit 1882

Gamelle ist eine schweizerische Bezeichnung für ein heute dreiteiliges nierenförmiges Kochgeschirr, das Soldaten zum Erwärmen von Speisen, als Essgeschirr und auch für das Kochen einfacher Gerichte (zum Beispiel Eintöpfe) für eine Person dient.

Die Gamelle wurde in der Schweizer Armee 1875 in Form eines Topfes aus verzinntem Stahlblech mit Deckel und Henkel eingeführt. Diese Version erwies sich jedoch als untauglich und wurde durch das Einzelkochgeschirr 1882 in der heutigen Form ersetzt. Durch Aluminium konnte dabei das Gewicht fast halbiert werden. Das Geschirr fasst 2,7 Liter Inhalt und wiegt 450 Gramm. Es besteht aus einem nierenförmigen Topf mit einem Teller-Einsatz und einem Deckel. Teller und Deckel können zu einem zweiteiligen Geschirr verbunden werden. Zur Gamelle gehören bei der Schweizer Armee zusätzlich ein Löffel und eine Gabel, die für die Aufbewahrung zusammengesteckt werden können. Ergänzend werden Feldflasche und Becher abgegeben

Gamelle

Material: Aluminium

Herkunft/Fundort: Brittnau,

Datierung: seit 1882

Gamelle ist eine schweizerische Bezeichnung für ein heute dreiteiliges nierenförmiges Kochgeschirr, das Soldaten zum Erwärmen von Speisen, als Essgeschirr und auch für das Kochen einfacher Gerichte (zum Beispiel Eintöpfe) für eine Person dient.

Die Gamelle wurde in der Schweizer Armee 1875 in Form eines Topfes aus verzinntem Stahlblech mit Deckel und Henkel eingeführt. Diese Version erwies sich jedoch als untauglich und wurde durch das Einzelkochgeschirr 1882 in der heutigen Form ersetzt. Durch Aluminium konnte dabei das Gewicht fast halbiert werden. Das Geschirr fasst 2,7 Liter Inhalt und wiegt 450 Gramm. Es besteht aus einem nierenförmigen Topf mit einem Teller-Einsatz und einem Deckel. Teller und Deckel können zu einem zweiteiligen Geschirr verbunden werden. Zur Gamelle gehören bei der Schweizer Armee zusätzlich ein Löffel und eine Gabel, die für die Aufbewahrung zusammengesteckt werden können. Ergänzend werden Feldflasche und Becher abgegeben

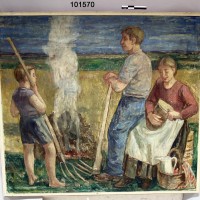

Öl-Gemälde

Maler: Fritz Strebel. (1920 - 1997)

Motiv: Feldarbeit. Familie auf dem Feld. Vater und Sohn am Mottfeuer (Kartoffelstauden). Mutter sitzend beim Brotschneiden. Daneben ein Korb mit Krug und Essware.

Material: Öl auf Leinwand

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1954

Bei der Ölmalerei werden Pigmente mit einem trocknenden Öl als Bindemittel zu Ölfarbe angerieben und auf einen Bildträger (über einer Grundierung) aufgetragen. Als trocknende Öle verwendet man Lein-, Walnuss- und Mohnöl. Zusätze zum Bindemittel sind metallische Sikkative und Harze.

Die Ölmalerei gilt als die „klassische Königsdisziplin“ der Malere. Zahllose Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Stielleben und Genres. Die Haltbarkeit und Farbbrillanz der Ölmalerei gilt als unübertroffen.

Öl-Gemälde

Maler: Fritz Strebel. (1920 - 1997)

Motiv: Feldarbeit. Familie auf dem Feld. Vater und Sohn am Mottfeuer (Kartoffelstauden). Mutter sitzend beim Brotschneiden. Daneben ein Korb mit Krug und Essware.

Material: Öl auf Leinwand

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1954

Bei der Ölmalerei werden Pigmente mit einem trocknenden Öl als Bindemittel zu Ölfarbe angerieben und auf einen Bildträger (über einer Grundierung) aufgetragen. Als trocknende Öle verwendet man Lein-, Walnuss- und Mohnöl. Zusätze zum Bindemittel sind metallische Sikkative und Harze.

Die Ölmalerei gilt als die „klassische Königsdisziplin“ der Malere. Zahllose Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Stielleben und Genres. Die Haltbarkeit und Farbbrillanz der Ölmalerei gilt als unübertroffen.

Gültbrief von Melchior Bader 1622 mit Siegel aus Holz

Material: Pergament / Holz / Siegel

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1622

Die Gült, auch Gülte oder Gilt, ist ein historischer Begriff aus dem mittelalterlichen Finanz- und Steuerwesen. Sie bezeichnete eine aus einem Grundstück an den Grundherrn zu zahlende Steuer, Abgabe, ein Pfand oder eine Geldrente und war vor allem im süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz gebräuchlich. Es wurde zwischen der Geldgülte (Zahlung in Geld) und der Fruchtgülte (Zahlung in Naturalien) unterschieden. Es existierten Abgabenregister als sogenannte Gültbücher. Einen zinspflichtigen Bauern nannte man Gültbauer, den Gläubiger den Gültherrn. Die Gült als Grundpfand bewirkte eine Haftung durch das belastete Grundstück, nicht durch den Schuldner persönlich.

Gültbrief von Melchior Bader 1622 mit Siegel aus Holz

Material: Pergament / Holz / Siegel

Herkunft/Fundort: Brittnau

Datierung: 1622

Die Gült, auch Gülte oder Gilt, ist ein historischer Begriff aus dem mittelalterlichen Finanz- und Steuerwesen. Sie bezeichnete eine aus einem Grundstück an den Grundherrn zu zahlende Steuer, Abgabe, ein Pfand oder eine Geldrente und war vor allem im süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz gebräuchlich. Es wurde zwischen der Geldgülte (Zahlung in Geld) und der Fruchtgülte (Zahlung in Naturalien) unterschieden. Es existierten Abgabenregister als sogenannte Gültbücher. Einen zinspflichtigen Bauern nannte man Gültbauer, den Gläubiger den Gültherrn. Die Gült als Grundpfand bewirkte eine Haftung durch das belastete Grundstück, nicht durch den Schuldner persönlich.

Stegkanne. JHG. 1706

Material: Zinn

Marke: Moritz Rudolf II 1657-1729

Herkunft/Fundort: Brittnau, Kirchgemeinde Brittnau

Datierung: 1706

Stegkanne

Das meiste Zinngerät wird gegossen. Zinn kann in allen gebräuchlichen Giessverfahren verarbeitet werden (z.B. Sand-, Kokillen-, Schleuder-, Druckguss). Gebräuchlich ist aber auch das Pressen, insbesondere Fliesspressen für Becher u. a. rotationssymmetrische Teile. Hämmern und Treiben ist weniger gebräuchlich. Einzelteile werden üblicherweise durch Löten zusammengefügt. Grate oder unsaubere Oberflächen werden durch spannende Verfahren wie Drehen oder Schleifen nachbearbeitet.

Stegkanne. JHG. 1706

Material: Zinn

Marke: Moritz Rudolf II 1657-1729

Herkunft/Fundort: Brittnau, Kirchgemeinde Brittnau

Datierung: 1706

Stegkanne

Das meiste Zinngerät wird gegossen. Zinn kann in allen gebräuchlichen Giessverfahren verarbeitet werden (z.B. Sand-, Kokillen-, Schleuder-, Druckguss). Gebräuchlich ist aber auch das Pressen, insbesondere Fliesspressen für Becher u. a. rotationssymmetrische Teile. Hämmern und Treiben ist weniger gebräuchlich. Einzelteile werden üblicherweise durch Löten zusammengefügt. Grate oder unsaubere Oberflächen werden durch spannende Verfahren wie Drehen oder Schleifen nachbearbeitet.

Weinkaraffe „Trinkglocke“ 18. Jahrhundert.

Material: Glas

Technik: Emmentaler Schleifglas

Herkunft/Fundort: Brittnau, Hansueli Lerch, Untervogt Brittnau, (gest. 1798)

Datierung: ca. 1770

Besonderes: Diese Flasche wurde jeweils bei Besuchen des Obervogtes von Aarburg gebraucht. Hansueli Lerch, war der letzte Untervogt Brittnau.

Karaffen werden zum Trinken von Wasser verwendet aber auch oft zum Dekantieren von Wein, um ihn von unerwünschtem Bodensatz zu befreien. Das auch als Dekantieren bezeichnete Umfüllen von jungen Weinen ohne Bodensatz dient dagegen dem Kontakt des Weines mit dem Luftsauerstoff, wobei hier die Bezeichnung "Karaffieren" fachlich korrekt wäre. Dekantierkaraffen werden auch als Dekanter bezeichnet.

Das Einschenken aus einer Karaffe bezeichnet man auch als Kredenzen.

Weinkaraffe „Trinkglocke“ 18. Jahrhundert.

Material: Glas

Technik: Emmentaler Schleifglas

Herkunft/Fundort: Brittnau, Hansueli Lerch, Untervogt Brittnau, (gest. 1798)

Datierung: ca. 1770

Besonderes: Diese Flasche wurde jeweils bei Besuchen des Obervogtes von Aarburg gebraucht. Hansueli Lerch, war der letzte Untervogt Brittnau.

Karaffen werden zum Trinken von Wasser verwendet aber auch oft zum Dekantieren von Wein, um ihn von unerwünschtem Bodensatz zu befreien. Das auch als Dekantieren bezeichnete Umfüllen von jungen Weinen ohne Bodensatz dient dagegen dem Kontakt des Weines mit dem Luftsauerstoff, wobei hier die Bezeichnung "Karaffieren" fachlich korrekt wäre. Dekantierkaraffen werden auch als Dekanter bezeichnet.

Das Einschenken aus einer Karaffe bezeichnet man auch als Kredenzen.

Abendmahlkelch, Silber vergoldeter mit Gravur

Material: Zinn / Silber / Gold

Marke: Moritz Rudolf II 1657-1729

Herkunft/Fundort: Brittnau, Kirchgemeinde Brittnau

Datierung: 1618

Der Kelch wird in der christlichen Liturgie zur Aufnahme des Messweins verwendet, in der katholischen Heiligen Messe, in der orthodoxen Göttlichen Liturgie und im evangelischen Abendmahlsgottensdienst.

Wie auch der Pokal ist der Kelch durch den hohen Fuss eine Würdeform. Schon die karolingischen Beispiele folgen einem dreiteiligen Aufbau: Aus dem breit ausladenden Fuss erwächst ein schlanker Schaft, der mehr oder weniger mittig mit einer Verdickung, einem Knauf (Nodus) versehen ist, an dem der Kelch gut gehalten werden kann. Knauf und Fuss werden im Spätmittelalter meist sechsfach gegliedert, der Fuss sechspassförmig, der Nodus mit sechs runden oder rautenförmigen Rotul versehen, die mit Symbolen oder den Buchstaben „ihesus“ oder „maria+“ versehen sind. Die eigentliche Hohlform, die kugelige oder leicht konisch ausschwingende Kuppa ist in der Regel unverziert, mindestens besitzt sie einen breiten, glatt gelassenen Lippenrand. Kelchkuppen sind innen üblicherweise vergoldet, oft auch aussen, dann häufig auch Nodus und Fuss aussen vergoldet.

Abendmahlkelch, Silber vergoldeter mit Gravur

Material: Zinn / Silber / Gold

Marke: Moritz Rudolf II 1657-1729

Herkunft/Fundort: Brittnau, Kirchgemeinde Brittnau

Datierung: 1618

Der Kelch wird in der christlichen Liturgie zur Aufnahme des Messweins verwendet, in der katholischen Heiligen Messe, in der orthodoxen Göttlichen Liturgie und im evangelischen Abendmahlsgottensdienst.

Wie auch der Pokal ist der Kelch durch den hohen Fuss eine Würdeform. Schon die karolingischen Beispiele folgen einem dreiteiligen Aufbau: Aus dem breit ausladenden Fuss erwächst ein schlanker Schaft, der mehr oder weniger mittig mit einer Verdickung, einem Knauf (Nodus) versehen ist, an dem der Kelch gut gehalten werden kann. Knauf und Fuss werden im Spätmittelalter meist sechsfach gegliedert, der Fuss sechspassförmig, der Nodus mit sechs runden oder rautenförmigen Rotul versehen, die mit Symbolen oder den Buchstaben „ihesus“ oder „maria+“ versehen sind. Die eigentliche Hohlform, die kugelige oder leicht konisch ausschwingende Kuppa ist in der Regel unverziert, mindestens besitzt sie einen breiten, glatt gelassenen Lippenrand. Kelchkuppen sind innen üblicherweise vergoldet, oft auch aussen, dann häufig auch Nodus und Fuss aussen vergoldet.

Schreibmaschine Erika

Material: Metall / Holz / Leder

Marke: ERIKA Mod. 9b neu Nr. 1320'856

Herkunft/Fundort: Brittnau, von Fritz Lerch (F.L.). Der Besitzer Fritz Lerch hat auf dieser Erika-Schreibmaschine unzählige Texte über Brittnau verfasst.

Datierung: gekauft 1953

Schreibmaschine Erika. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte!

1910, also noch im alten deutschen Kaiserreich, produzierte die Firma Seidel & Naumann die erste Erika Kleinschreibmaschine. Am 29. August 1991 meldete der Kölner Stadtanzeiger, dass die letzte mechanische Kleinschreibmaschine vom Typ "Erika" in der Robotron Erika GmbH vom Band gerollt war. In den Jahrzehnten zwischen diesem Anfangs- und Endpunkt wurden rund 8,5 Millionen Exemplare der "Erika" verkauft.

Schreibmaschine Erika

Material: Metall / Holz / Leder

Marke: ERIKA Mod. 9b neu Nr. 1320'856

Herkunft/Fundort: Brittnau, von Fritz Lerch (F.L.). Der Besitzer Fritz Lerch hat auf dieser Erika-Schreibmaschine unzählige Texte über Brittnau verfasst.

Datierung: gekauft 1953

Schreibmaschine Erika. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte!

1910, also noch im alten deutschen Kaiserreich, produzierte die Firma Seidel & Naumann die erste Erika Kleinschreibmaschine. Am 29. August 1991 meldete der Kölner Stadtanzeiger, dass die letzte mechanische Kleinschreibmaschine vom Typ "Erika" in der Robotron Erika GmbH vom Band gerollt war. In den Jahrzehnten zwischen diesem Anfangs- und Endpunkt wurden rund 8,5 Millionen Exemplare der "Erika" verkauft.

Vereinsfahne

Material: Textil / Metall / Holz / Leder

Verein: Hornussergesellschaft Mättenwil-Brittnau

Typ: Seide bestickt

Motiv: Kirche Brittnau mit Linde, Wappen Schweiz; Bern; Aargau

Beschriftung: „Hornussergesellschaft 1927 Mättenwil 1937“. „Nicht nur Siegesruhm begehre Einigkeit reicht und zur Ehre“

Herkunft/Fundort: Brittnau, Hornussergesellschaft Mättenwil

Datierung: 1927 - 1937

Eine Fahne ist ein ein- oder mehrfarbiges, leeres oder mit Bildern oder Symbolen versehenes, meist rechteckiges Stück Tuch, das an einem Fahnenmast oder einem Fahnenstock meist mit Nägeln und verzierter Spitze befestigt ist und für eine Gemeinschaft steht.

Vereinsfahnen

Mit Logo und Namen versehene Fahnen zur Identifizierung und Wiedererkennung eines Vereins werden häufig als Banner bezeichnet. Für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit gibt es sie in unterschiedlichen Formen und Varianten.

Vereinsfahne

Material: Textil / Metall / Holz / Leder

Verein: Hornussergesellschaft Mättenwil-Brittnau

Typ: Seide bestickt

Motiv: Kirche Brittnau mit Linde, Wappen Schweiz; Bern; Aargau

Beschriftung: „Hornussergesellschaft 1927 Mättenwil 1937“. „Nicht nur Siegesruhm begehre Einigkeit reicht und zur Ehre“

Herkunft/Fundort: Brittnau, Hornussergesellschaft Mättenwil

Datierung: 1927 - 1937

Eine Fahne ist ein ein- oder mehrfarbiges, leeres oder mit Bildern oder Symbolen versehenes, meist rechteckiges Stück Tuch, das an einem Fahnenmast oder einem Fahnenstock meist mit Nägeln und verzierter Spitze befestigt ist und für eine Gemeinschaft steht.

Vereinsfahnen

Mit Logo und Namen versehene Fahnen zur Identifizierung und Wiedererkennung eines Vereins werden häufig als Banner bezeichnet. Für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit gibt es sie in unterschiedlichen Formen und Varianten.

Wandtelefon

Material: Kunststoff schwarz

Modell: PTT 50

Beschreibung: Automatisches Wandtelefon mit Wählscheibe. Ein sehr verbreitetes Modell.

Herkunft/Fundort: Brittnau, Otto Widmer, Strengelbacherstrasse

Datierung: 1946

Die Geschichte des Telefons beginnt 1837, als der US-Amerikaner Samuel F. B. Morse den Morsetelegraphen konstruierte. Damit wurde die für das Telefon wichtige Vorbedingung der Übermittlung von Signalen durch elektrische Leitungen bereits in die Praxis umgesetzt. 1854 legte der Pariser Telegraphenbeamte Charles Bourseul (1829–1912) ein Referat über mögliche Techniken der elektrischen Sprachübertragung vor. Dem folgten praktische Entwicklungen von prinzipiell funktionierenden Telefonapparaten unter anderem von Innocenzo Manzetti, Antonio Meucci, Tivadar Puskás, Philipp Reis, Elisha Gray und Alexander Graham Bell. Von diesen frühen Erfindern hatte jedoch nur Bell die organisatorischen Fähigkeiten, das Telefon über die Labor-Versuchsapparatur hinaus als Gesamtsystem zur Marktreife zu bringen. So brachte Bell 1876 in Boston das Telefon erstmals zur praktischen Anwendung.

Wandtelefon

Material: Kunststoff schwarz

Modell: PTT 50

Beschreibung: Automatisches Wandtelefon mit Wählscheibe. Ein sehr verbreitetes Modell.

Herkunft/Fundort: Brittnau, Otto Widmer, Strengelbacherstrasse

Datierung: 1946

Die Geschichte des Telefons beginnt 1837, als der US-Amerikaner Samuel F. B. Morse den Morsetelegraphen konstruierte. Damit wurde die für das Telefon wichtige Vorbedingung der Übermittlung von Signalen durch elektrische Leitungen bereits in die Praxis umgesetzt. 1854 legte der Pariser Telegraphenbeamte Charles Bourseul (1829–1912) ein Referat über mögliche Techniken der elektrischen Sprachübertragung vor. Dem folgten praktische Entwicklungen von prinzipiell funktionierenden Telefonapparaten unter anderem von Innocenzo Manzetti, Antonio Meucci, Tivadar Puskás, Philipp Reis, Elisha Gray und Alexander Graham Bell. Von diesen frühen Erfindern hatte jedoch nur Bell die organisatorischen Fähigkeiten, das Telefon über die Labor-Versuchsapparatur hinaus als Gesamtsystem zur Marktreife zu bringen. So brachte Bell 1876 in Boston das Telefon erstmals zur praktischen Anwendung.

Ski Schuh JORDAN

Material: Leder / Metall

Modell: Rot Watterproof, Nr.: 660

Beschreibung: ganz Lederfutter, 2 starke Sohlen, Grösse 36.

Herkunft/Fundort: Brittnau, Schuhfabrik Jordan

Datierung: Produziert 1922 bis 1943

Aufdruck: auf Schuhsohle: 36 8 187

Prägung: in Schuhsohlen: Signet: Jordan

Herstellung nach Kalkulationsunterlagen von 1922 bis 1943.

Gemäss Inventar von 1966 sind noch 180 Paar am Lager.

Verkaufspreise: 1948: CHF 36.50, 1951: CHF 27.70, 1966: CHF 37.70

Firma Karl Jordan Schuhfabrik Brittnau,